【医德医风】医者仁心——以生命温暖生命的大爱践行者

时间:2025年08月15日 点击次数:1247

在医患关系被不断探讨的当下,“医德医风”四个字早已超越了职业规范的范畴,成为衡量医者灵魂的标尺。新乡市第一人民医院原副院长贾良,用50年的从医之路、20年的献血历程、30年的公益坚守,将这四个字熔铸成生动的实践样本——他以精湛医术驱散病痛阴霾,以赤子之心温暖患者心灵,更以无私大爱拓宽了医者责任的边界,诠释了何为“大医精诚”。

柳叶刀下的仁心:医术与人文的双重坚守

“医乃仁术”,贾良对此有着深刻的践行。从 1975 年参加工作至今,他始终以“精益求精””的态度打磨医术:1988 年建立乳腺专科门诊,填补区域诊疗空白;1999 年研发“乳腺癌术后加压固定带”获国家专利,让无数患者减少术后痛苦。这些突破的背后,是他对 “技术服务于人”的执着——他手中的柳叶刀不仅切除病灶,更承载着对生命的敬畏。

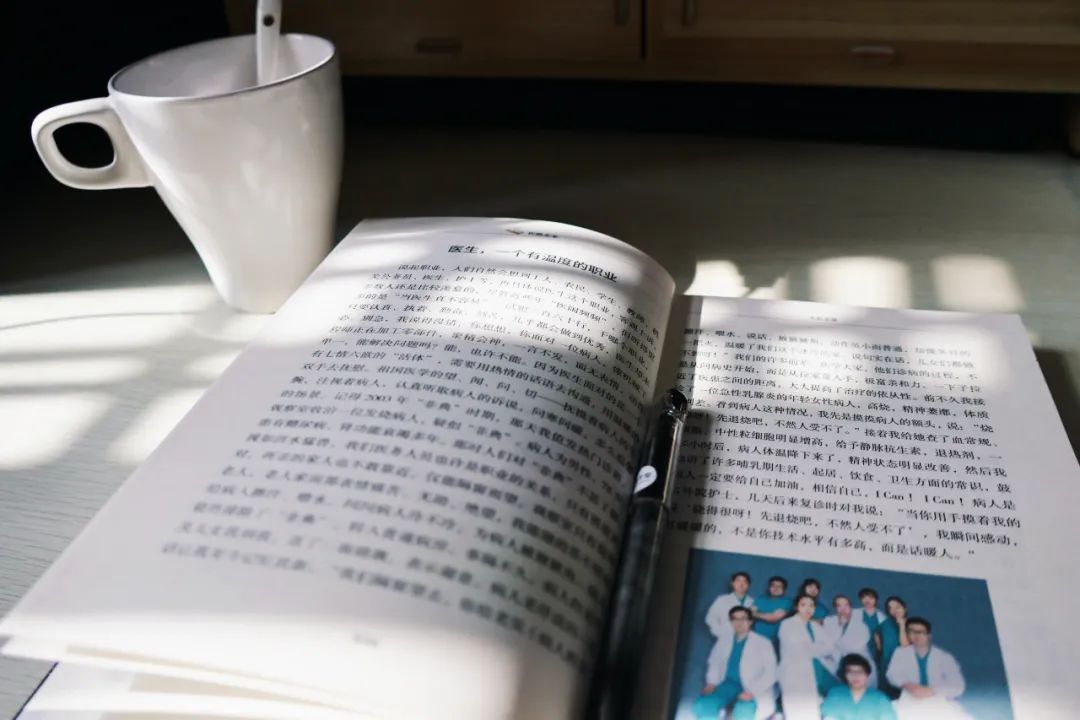

而比医术更动人的,是他 “待患如亲”的温度。在当时面对因慢性骨髓炎陷入绝望的 16 岁女孩,他脱下白大褂以“大哥”身份促膝长谈,用人生理想点亮其生存希望;当患者因贫困濒临放弃治疗时,他不仅在医疗上倾尽全力,更在精神上成为患者的 “生命支柱”。这种“身心同治”的理念,让医患关系超越了诊疗本身:当年的女孩康复后投身公益,用行动延续这份善意,恰是对贾良人文关怀最好的回馈。正如他所说:“医生治病,更要治心。”

超越诊室的大爱:从医者到公益践行者的角色延伸

在贾良的人生坐标里,医者的责任从未被诊室的墙壁局限。20余年来无偿献血 8800 毫升,从铜奖到金奖的荣誉,记录的是他对生命最直接的馈赠;30余年坚持看望盲聋哑学校的孩子,即便工作调动、岗位变迁,这份关爱从未中断,让“医者仁心”延伸至社会角落。

他的公益足迹遍布更广阔的领域:1992 年照料被遗弃的重病女童,为其寻回亲人;1993 年起资助贫困学生,让孤儿圆了大学梦,那句 “您就是我再生的父母” 的叩谢,道尽受助者的心声;参与筹建弱智儿童托管中心,在太阳村、福利院、敬老院的常客名单里,总有他忙碌的身影。这些善举无关职称与身份,只源于一颗“想为他人做点什么”的初心。

尤其在“健康快车”项目中,他为 3800 名贫困白内障患者的复明手术奔走协调,从邀请专家到组织义工,事无巨细的付出让“光明” 不仅照亮患者的眼睛,更暖透人心。墙上挂满的感谢信,正是对这份超越职责的大爱的最好见证。

病痛中的坚守:以生命诠释“医者本色”

2015年,十二指肠腺癌的确诊给了贾良沉重一击,近一天的大手术让他术后 10 天减重 30 多斤。但当患者电话不断,他那句 “我不能不给患者看病”的坚持,诠释了何为 “生命不息,奉献不止”。术后仅一个月,他拖着虚弱的身体回到诊室,办公室的床成了他短暂休整的“战场”——不是不知疲惫,而是“放不下病人”的信念早已刻入骨髓。

更动人的是,他将自身与疾病抗争的体验转化为帮助患者的力量:组织 “拥抱春天”医患联谊会,让乳腺癌患者在互动中重拾信心;邀请太极专家指导术后患者练拳,用运动助力康复;带领康复期患者为环卫工人送早餐,让“助人为快乐之本”成为最好的“康复良药”。这种“以己之历,渡人之路”的智慧,让“医德”有了更鲜活的注脚。

从 1975 年到 2025年,从青年医师到银发专家,贾良用50载“医”路人生,书写了一部医者的精神史诗。他的故事告诉我们:医德医风从来不是抽象的口号,而是体现在为患者缝补伤口时的细心,在贫困者面前伸出援手的暖心,于病痛中坚守岗位的恒心。是他让我们相信,当医术与仁心同行,每个生命都能被温柔以待,每份善意都能生生不息。